刚入手 iPhone 17 的用户,最近情绪挺微妙。

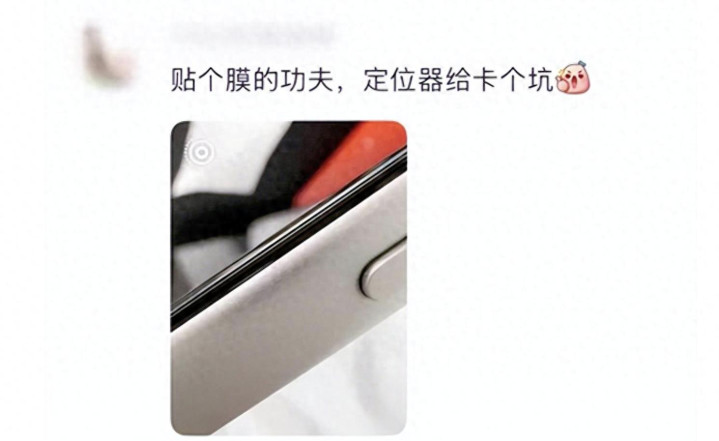

新机到手没多久,网上就开始冒出一堆吐槽:贴个膜卡位框,一蹭边框就“破相”;展机摆几小时,蓝色款上已经密密麻麻全是细痕。有人干脆说,这是最娇气的一代 iPhone。

我看到这些反馈的第一反应,不是去质疑苹果偷工减料,而是去想背后的逻辑。毕竟苹果从来不怕花钱在材料上,他们敢从钛换到铝,一定有理由。答案也很直白:重量和散热。

钛硬度高,不怕刮,但比铝重,而且散热没那么积极。换成铝合金,整机能轻几十克,散热效率提升明显,玩游戏或拍 4K 视频时,温度更容易压下来。

问题出在铝的“皮肤”上。铝合金表面都会做阳极氧化,外层会生成一层坚硬的氧化膜,硬度不低,摩氏能到 9。

但这层膜极薄,被尖锐颗粒点一下就破了,下面的合金本体硬度只有 2.5~3,划痕就很明显。深色机型更惨,光线反差一放大,看着像伤痕累累。蓝色这次中招最多,其实是物理现象。

有人好奇,贴个膜怎么会出坑?

我拆解过贴膜用的定位框,大多是硬塑料或轻金属材质。操作时如果夹带了一粒肉眼看不到的砂尘,再加上边缘的点压,就等于拿小刀在机身上划。

展机环境更复杂,几十双手反复摸,空气里尘粒多,这种划痕几乎不可避免。

那是不是就能定性为“翻车”?我觉得没那么绝对。

这是典型的工程取舍。苹果在这一代把“轻”和“凉”放在了更高优先级,牺牲了边框的抗刮属性。

站在体验角度,这么做并非不合理。因为相比肉眼看得见的划痕,长期使用里更让人难受的,其实是手机的发热。

芯片一降频,游戏掉帧,录像变卡,体验立马崩。苹果宁愿把风险转移到外观,也要保证性能稳定。

这就把选择权交还给了用户。如果你是裸机党,追求外观永远无瑕,那这代 iPhone 可能会让你揪心。

想用就得做好准备:先壳后膜,浅色机型,桌面收纳要讲究,口袋里别和钥匙硬币混放。磁吸车载支架比硬爪支架靠谱得多,这些小细节能显著降低风险。

从正面看,这代 iPhone 的轻盈感是实打实的,拿在手里负担小了不少。发热表现也好转,玩原神或者录视频不会那么快烫手。

电池掉速慢一些,也说明热管理确实发挥了作用。对于日常重度用户来说,这些提升比边框多几道划痕更有价值。

我个人更愿意把 iPhone 17 看成是一场“取舍实验”。

苹果试图告诉你,电子产品没有完美,只有优先级。你要轻薄,你就接受它的娇气;你要硬朗,那就多扛点重量和发热。没有对错,全看你在乎的是什么。

我的态度是:别期待裸机无痕,把保护措施做好,把注意力放在它带来的新体验上。

如果一定要完美,那只能等下一代苹果在材料工艺上找到新的平衡点。

所以问题回到用户身上:你能接受轻和凉换来的“易花”吗?还是更愿意要一个重一些、热一些,但耐刮的机身?

不同答案,决定了你是不是 iPhone 17 的目标用户。

评论区说说看,你会选哪一边。

正规配资平台网,九牛网配资,选倍网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。